장소의 의미는 생각보다 넓다. 집이나 산책로만 장소인 것은 아니다. 누군가에게는 냉면 한그릇이 두고 온 고향일 수 있고, 노래 한곡으로 가고 싶은 곳을 대신하는 경우도 있을 것이다.

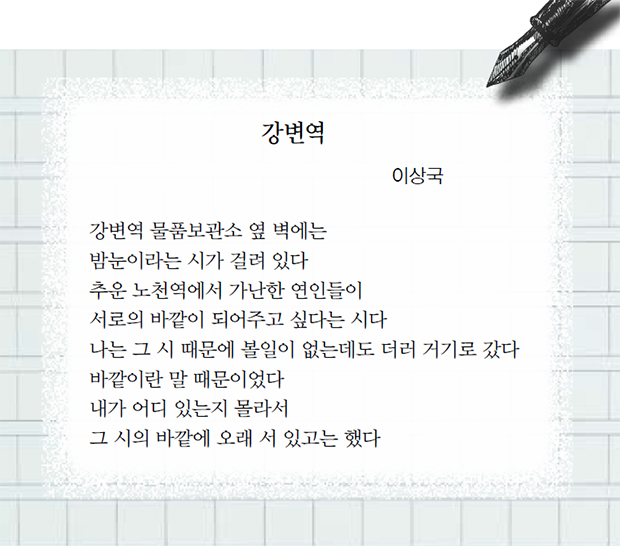

시 ‘강변역’에는 장소가 여럿이다. 실제 강변역, ‘밤눈’의 배경인 ‘추운 노천역’, 시의 화자가 살고 있을 그 어떤 곳, 그리고 ‘그 시의 바깥’.

강변역에 걸려 있는 ‘밤눈’은 김광규의 시인데 추운 밤 두 연인이 간절히 원하던 집이 ‘서로의 바깥’으로 전환된다. 내가 외부가 돼야 당신이 ‘따스한 방’ 안에 있을 수 있다는 메시지다.

나는 시를 쓰게 하는 시가 좋은 시라고 자주 강조해왔거니와 ‘강변역’을 쓰게 한 ‘밤눈’은 좋은 시다. 하지만 좋은 시를 읽었다고 해서 바로 시가 태어나지는 않는다. ‘바깥’이라는 키워드가 눈에 밟히지 않았다면 ‘강변역’이란 좋은 시는 생겨나지 않았을 것이다.

바깥이란 무엇인가. 벽이 있어야 문을 낼 수 있듯이 안이 있어야 밖이 있을 수 있다. 안 또한 마찬가지. 외부가 없으면 내부도 없다. 내가 어디에 있는지 모르는 ‘강변역’의 화자가 직면한 상황은 안과 밖의 경계가 어딘지 모르는 곤혹스러운 상황이다.

우선은 지금 내가 어디에 있는지, 왜 이런 곳에서 먹고사는지 깊이 살펴볼 일이다. 내가 바깥에 있다면 왜 그런지, 도대체 안과 밖을 구분하는 장벽은 누가 세웠는지 궁구해볼 일이다. 그러고 나야 벽에다 문을 내는 방도를 찾을 수 있다.

시는 바깥이다. 바깥의 사유다. 밖으로 나가야 안이 보이기 때문이다. 당신 밖으로, 나의 바깥으로 나가보자. 서로 바깥이 돼보자. 그래야 우리는 진정 좋은 장소, 좋은 ‘안’을 꿈꿀 수 있다.

이문재 (시인)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리