늦가을 감나무를 볼 때마다 홍시를 ‘알전구’에 빗댄 선배 시인이 생각난다. 그렇다. 감은 늦가을이 켜놓는 홍등(紅燈)이다.

감이 유독 붉은 등에 비유되는 까닭은 ‘까치밥’ 때문일 테다. 날짐승 몫으로 우듬지에 감 몇개를 남겨놓는 마음. 까치밥에는 다른 생명이 없으면 사람이 살 수 없고, 하늘과 땅이 없으면 그 어떤 생명도 살 수 없다는 자명한 진리가 담겨 있다.

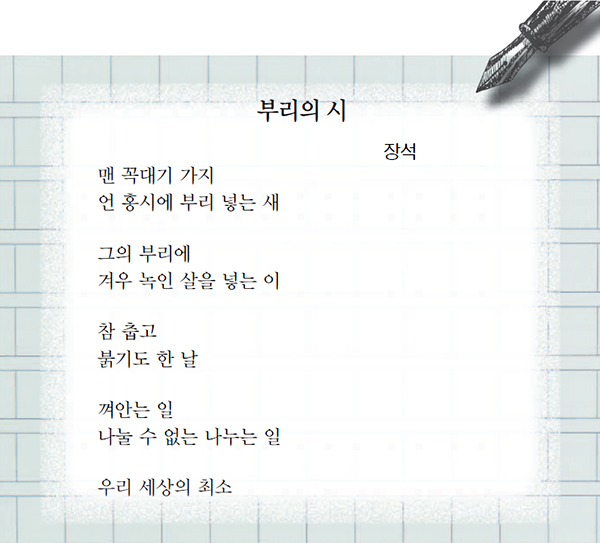

우리가 잃어버린 ‘나눔’을 우리 코앞에 바짝 갖다놓는 ‘부리의 시’는 짧지만 그래서 더 천천히 읽어야 한다. 홍시가 얼었으니 한겨울. 눈이 내려 다른 먹이를 구하지 못했을 수도 있다. 운 좋게 먹이를 찾았는데, 저런, ‘그림의 떡’이다. 꽁꽁 얼어 먹을 수가 없다.

그때 누군가, 그 무엇이 언 홍시를 녹여 새의 부리에 넣어준다. “겨우 녹인 살을 넣는 이”에서 ‘이’는 사람일 수도 있고, 다음에 이어지는 “참 춥고 붉기도 한 날”을 지시한다고 볼 수도 있다. 언 감을 녹이는 주체가 사람이냐, 아니면 자연이냐는 중요하지 않다.

혹한 속에도 ‘붉음’이 있다는 사실을 놓치지 말자. 붉음이란 무엇인가. 생명이 다른 생명과 더불어 살아 있다는 증거 아닌가. 새와 홍시가 서로 “껴안는 일”은 어미 닭의 부리와 달걀 속 병아리 부리가 만나는 결정적 순간(줄탁동시)과 크게 다르지 않다.

까치밥이 까치 몸속으로 들어가는 일, 이것이 바로 “나눌 수 없는 나누는 일”이고, 이것이야말로 우리 세상을 세상이게 하는 원동력일 테다. 그런데 그 많던 까치밥은 언제, 왜 다 사라졌을까. 우리가 ‘나누는 일’을 되찾지 못한다면 ‘사람밥’도 조만간 사라질지 모른다.

이문재 (시인)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리