조선시대 그림에서 식사하는 장면은 흥미롭다. 먹는 일은 비길 데 없는 즐거움이고, 여럿이 맛있게 먹는 자리는 진진한 구경거리다. ‘먹방’이 괜히 나왔겠는가. 제법 볼 만한 정경은 풍속화에 등장한다.

일테면 갯가에서 뱃사람들이 숭어찜 놓고 막걸리 반주로 회식하는 그림이 있는가 하면, 주린 배를 얼른 채워주려고 아예 논두렁·밭두렁에서 들밥을 나누는 아낙들도 눈에 띈다.

시골 일꾼들이 멀거니 앉아 한끼를 때우는 스케치 풍의 작품은 함께 먹어도 ‘혼밥’ 분위기가 나서 썰렁하다. 떡 벌어지는 상차림도 있긴 하다. 왕과 벼슬아치들의 놀이를 소재로 한 ‘연회도(宴會圖)’에 보인다.

이런 그림은 행사치레에 머물러서 상다리가 휘어져도 정작 먹고 마시는 행위를 묘사하진 않는다. 눈 내린 야외에서 그 귀하다는 불고기 파티를 벌이는 양반네도 깜짝 출연하지만, 옛 그림의 주된 풍경은 수수하고 가난한 식사다.

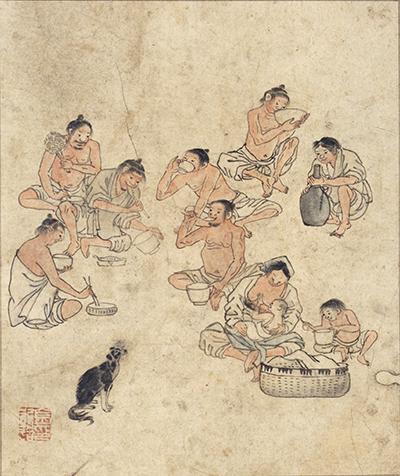

조선의 ‘먹방’ 시리즈 가운데 으뜸으로 꼽는 미장센(연출)을 보자. 바로 단원 김홍도 풍속화첩에 들어 있는 ‘점심’이다.

웬만한 교과서에 다 실린 작품이라 눈썰미 있는 이라면 금세 떠올릴 거다. 웃통 벗어젖힌 농사꾼들이 연신 들었다 놨다, 수저질에 바쁘다. 시장이 반찬이라 사내들은 변변한 곁들이 없이도 마냥 군침이 돈다. 밥그릇을 아예 사타구니에 끌어다 놓거나 그릇에 남은 밥알 한톨마저 박박 긁고, 배불리 먹고도 모자라 막걸리 가득한 사발을 통째 기울인다.

어른에 뒤질세라 제 머리통보다 큰 밥그릇을 무릎에 올려놓고 흐뭇해하는 어린 녀석은 제법 일꾼다워서 대견스럽다.

이토록 정겹고 신명 나는 끼니 때를 어느 그림에서 찾을까. 여름에 하루 놀면 겨울에 열흘 굶는다 했다. 모내기에서 김매기까지, 물대기하고 흙들이는, 그야말로 뼈 빠지는 노동이 여름날에 몽땅 몰려 있던 시절이다.

단원의 ‘점심’은 고역을 견딘 자가 누리는 은총을 가슴 벅차게 드러낸다. 이 그림 주제는 결코 ‘탐식’이 아니다. 눈물겹도록 힘든 농사일을 거뜬히 이겨낸 기쁨이 화면에서 발랄하게 피어난다.

말 난 김에 선조의 식재료는 어땠을까. 주식인 쌀과 보리의 생장에서 보이듯 치를 것 다 치러야 먹거리가 된다. 조리에 날림이나 속임이 없는 건 물론이다. 혀에 아부하는 까불고 되바라진 맛이 아니다.

철마다 만든 부식은 정성스럽다. 봄날에 장을 담그고 나물을 말렸으며, 여름에 젓갈을 간수하고, 가을에 장아찌를 마련했으며, 겨울 들어 김장을 채비하고 메주를 쒔다. 간장·된장·고추장·청국장, 그리고 술과 식초 등 발효식품은 시간과 품을 들일 만큼 들여서 비로소 맛내기를 이룬다. 거저먹는 게 없다.

무얼 먹는지 보면 어떤 사람인지 안다고 흔히 말한다. 그 말의 깊은 뜻은 일찌감치 선조가 터득했던 바다. 먹는 것, 몸 기르는 것, 마음 닦는 것이 한가지라고 믿었다. 하여 우리는 곰삭은 장맛이 왜 속을 어루만지는지, 왜 푹 익은 김치 맛에 속절없이 젖어드는지 새삼스레 묻지 않는다. 불화와 갈등, 반목과 질시는 단언컨대 우리 입맛이 아니었다. 같은 것을 먹고도 다른 짓거리를 해대는 요즘 세태가 뜨악하기만 하다.

그림에 한번 더 눈을 돌린다. 광주리에 담긴 음식이 보자기로 살짝 덮여 있다. 먼 길 머리에 이고 온 아낙은 먼지 앉을세라, 벌레 들어갈세라 걱정한다. 이런 어미의 품에 안긴 젖먹이가 누구겠는가. 우리다.

손철주 (미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리