나라 밖서 온 호승, 바위에 앉아 허벅지 살살 기는 ‘이’ 잡기 열중

미물 귀히 여겨야 할 신분이지만 안달 난 품새로 손가락 힘 바짝

문인 홍의영, 생생한 묘사 보고 스님은 집착 없다며 반어적 표현

스님이 주인공인 옛 그림이 더러 눈에 띈다. 무심히 소요하는가 하면, 슬며시 달을 가리키거나, 고요히 선(禪)에 들어가는 모습은 겉보기에 경건하다. 흔한 염불 장면만 그려진 게 아니다. 길가에 앉아 깜박 조는 스님이 있고, 바짓가랑이 걷어붙이고 시원스레 탁족을 즐기는 분도 나온다. 개중에 코믹한 느낌을 주는 작품은 뜻밖이다. 이를테면 이를 잡는 스님이 소재가 된 그림은 웬일인가 싶어 웃음이 난다.

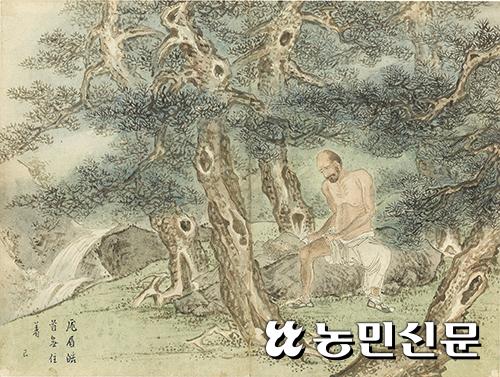

18세기 화원 이인문이 그린 풍경 하나를 볼까 한다. 화가는 자기 호를 ‘고송유수(古松流水)’라 했다. 그림도 이름을 닮아선지 늙은 소나무와 흐르는 물은 그가 심심찮게 꾸미는 무대 장치였다. 이 작품도 마찬가지다. 옹두리가 도드라진 소나무 수풀은 서늘한 기운이 감돌고 한쪽 구석에 굽이치는 물줄기는 여봐란듯이 자리 잡았다.

화가는 자주 보기 어려운 풍정을 펼쳐낸다. 화면 가운데 바위에 걸터앉아 맨몸을 드러낸 인물이 우선 한눈에 든다. 하는 짓이 수상쩍은 이분, 민머리 스님이다. 그 얼굴이 어째 낯설다. 코는 매부리를 닮고, 눈썹 위의 뼈는 불쑥 솟았다. 귓밥은 늘어지고 수염에 가린 입술 색이 연지 바른 듯 붉다. 늘어진 가슴과 볼록한 아랫배는 그의 연치를 짐작하게 한다. 팔다리에 털이 많아도 심히 많다. 딱 보건대 본토박이가 아니다. 나라 밖에서 온 호승(胡僧)일 테다.

깊은 숲이라 보는 눈이 아예 없다. 장삼과 모자를 훌러덩 땅바닥에 벗어 던진 스님은 지금 뭐 하자는 꿍꿍이인가. 미간을 하도 찌푸려 언뜻 사나운 인상마저 풍긴다. 이쯤 되면 알 만하다. 이란 놈이 허벅지 사이를 살살 기어가는 거렷다. 스님은 다리털 속으로 잘도 숨는 이를 콕 집어내려 무진 애를 쓰고 있다. 딴에는 엄청 집중하는 찰나다. 성가신 미물이라도 어여삐 여겨야 될 신분이지만 가려움을 못 참은 이분은 몹시 안달이 났다. 손톱이 긴 새끼손가락까지 바짝 치켜세운 품새에서 애가 단 심정이 고스란히 묻어난다.

화가의 눈썰미에 감탄이 절로 나온다. 이인문은 단원 김홍도와 단짝처럼 지낸 화원이다. 주인공인 스님 표정에서 눈치 채다시피 그는 묘사에 동떴고 디테일에 강했다. 왼쪽 아래에 능숙한 필치의 작은 글씨가 보인다. 이인문과 교류했던 문인인 간재(艮齋) 홍의영이 그림을 보고 나서 슬그머니 거든 필적이다. 당나라 두보의 시에서 한구절을 옮겨 적었는데, 그 뜻이 사뭇 엉뚱하다. ‘진한 눈썹에 민머리 스님은 아무 집착이 없도다(尨眉皓首無住著·방미호수무주착).’

저 스님에게 집착이 없다고? 웬걸, 애쓰는 낌새가 너무 또렷해서 보는 이에게 웃음을 주는 그림 아닌가. 이인문의 리얼한 묘사에서 아이러니를 느낀 홍의영이 반어법으로 옆구리를 찌른 셈이다. 아무려나 스님이 이를 족치려는 생심을 품었을까. 살생이 아니라 방생하려는 맘씨가 코믹한 터치에 실렸다고 봐야 옳겠다. 해학이 스며들수록 사랑스러운 풍속화다. 이 잡는 삼매(三昧)에 빠진 저 이국의 스님, 애쓰지 않기 위해 애쓰는 경지로 나아가시나.

손철주 (미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리