도끼 찬 나무꾼·잉어 낚은 어부 선경 산수 배경 삼아 고담준론

서로 존중하며 오고 가는 대화 ‘소인은 말부터 앞세운다’ 질책

오늘날에도 시사하는 바 많아

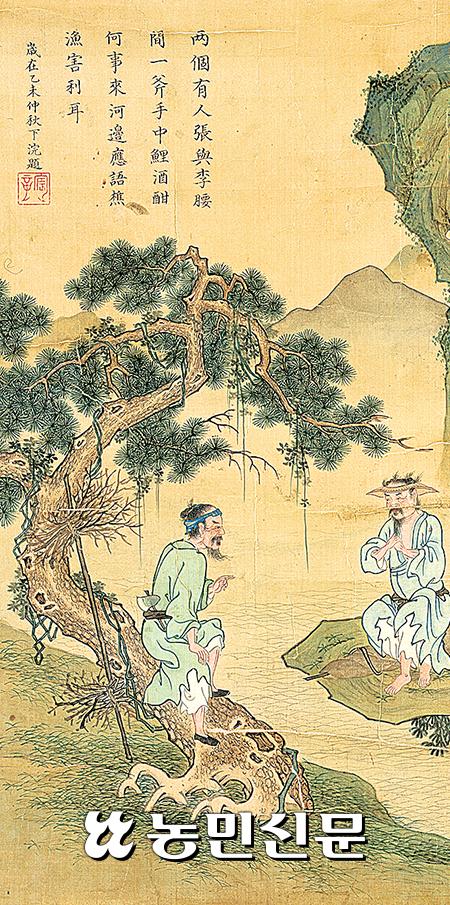

산수화이기는 한데, 인물이 가운데 들어왔다. 마치 컴퓨터그래픽(CG)으로 꾸민 선경(仙境) 같다. 산허리를 감치는 무늬 구름에 소나무를 타고 오르는 겨우살이 덩굴손이 풍치를 자아낸다. 오른쪽 툭 튀어나온 너럭바위가 공중에 뜬 돌침대마냥 낯설고, 비단 바탕에 골고루 스며든 청록 색감이 별난 생기를 내뿜는다. 이 신기한 무대에 출연한 저 두 사람, 차림새가 호졸근해서 신선은 아닐 텐데 나누는 얘기가 적이 심상찮다.

왼쪽에 쓴 정성 어린 해서체가 보인다. 숙종 임금이 그림을 감상하고 지은 시다. 풀이해보면 궁금증이 풀리려나. ‘두 사람 있으니 장씨와 이씨/ 허리에는 도끼요 낚은 것은 잉어/ 어이해 취한 채 물가로 나왔을꼬/ 나무꾼 어부가 이해(利害)를 논하네.’ 맨발의 어부는 챙만 남은 삿갓을 쓰고 곁에 망태기를 뒀다. 머리띠를 한 나무꾼은 도끼를 차고 뒤에 멜대를 걸쳐놨다. 임금 말마따나 장삼이사인 사내들이 이득과 손해라는 민감한 주제를 따진다고?

아니나 다를까, 말 나누는 품새가 사뭇 진지하다. 쌍되게 구는 사람의 짓거리와 딴판이다. 나무하거나 물고기 낚는 이들이라고 시쁘게 여기면 큰코다친다. 그들의 대화는 문헌에 수북하다. 송나라의 학자 소옹과 문인 소식이 글감으로 삼았다. 소설 <삼국지>의 서시(序詩)에서 영웅의 업적을 한갓 술자리 안주로 치부한 이들도 나무꾼과 어부였다. 뒤이은 화가들이 덩달아 그림으로 우려내는 바람에 둘은 ‘고매한 은사’로 친숙한 캐릭터가 됐다.

개중에 잘 알려진 이야기는 소옹이 지었다. 어부와 나무꾼이 말 꾸러미를 풀어가다 이해관계를 넘어 천지만물의 의리까지 논의한다. 귀에 담을 고담준론이 여럿 나오지만, 말 많은 세상을 꾸짖는 대목이 워낙 대차다. ‘군자는 행동이 말을 이기고, 소인은 말이 행동을 이긴다.’ 마음으로 깨닫지 못한 지식과 입으로 누르지 못한 말씀을 주절거리다가는 이윽고 망령된 사람이 된다고 못 박는다.

이게 어찌 천년 전 대거리에 그칠까. 몰라도 모른다고 하지 않고 얼버무려 자신의 졸렬함을 덮는 아만(我慢)이 대명천지에 날뛴다. 논리에서 밀린다 싶어도 안 지는 세상이다. 상대의 말에 묻은 흠집 한톨이나마 찾아내 우격다짐으로 뒤집으면 그만이다. 앞뒤 말을 다 잘라먹고 달랑 한구절만 거론하거나, 본뜻을 살피지 않고 곁가지만 끝까지 물고 늘어지는 말싸움도 즐비하다. 이 소란의 끝장은 멱살잡이 아니면 조리돌림이다.

다시 그림에 눈길 돌려보자. 흉금을 터놓은 어부와 나무꾼은 환대와 공대가 곱다시 몸에 붙었다. 말하는 나무꾼은 반갑게 손짓하며 환대한다. 듣는 어부는 두손 맞잡으며 공대한다. 우러나서 말하고 삼가면서 들으니, 하는 말 듣는 말이 튕겨나가지 않는다.

어느 화가가 그렸는지 모르는 작품이다. 하여도 주제의 시의성이 요긴했기에 임금이 몸소 관람했을 테다. 같잖은 말들에 넌더리가 난 옛 시인의 한숨이 새삼스럽다.

‘가을 학의 울음소리는 들리지 않고, 저물 무렵 매미 소리가 어지럽구나.’

손철주 (미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리