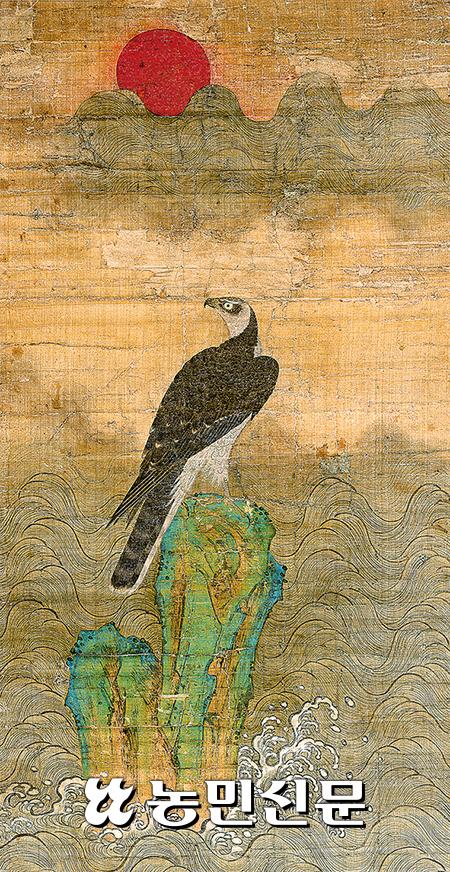

조선 후기 정홍래의 길상화

동해 해돋이에 굳센 매 그려 장엄한 새해의 기상 북돋아

옛부터 매는 영웅으로 상징 용맹스럽고 성품은 의로워

바야흐로 해(日)가 떠야 모름지기 해(年)가 바뀐다. 온 누리의 새 아침을 여는 새날의 해는 떠오르는 기백이 여느 때와 달리 웅혼하다. 오죽하면 사람들이 첫 해가 돋는 동해로 달려가겠는가. 어둠이 물러나는 장관을 그야말로 영혼을 끌어모아 반기고 싶다. 연중 으뜸으로 빛나는 새해 새 빛은 기다린 만큼 간절하고, 미망을 떨치고 희망을 좇으려는 염원은 안타까워서 절실하다.

해돋이를 여봐란듯이 독점한 매 그림이 있다. 조선 후기 화원 정홍래가 그린 길상화(吉祥畵)다. 정홍래는 매 잘 그리기로 손꼽히는 화가다.

우뚝한 바위에 버티고 앉은 매를 조정에 뻔질나게 그려 올렸다는 기록이 전해진다. 보기에도 반주그레한 그림은 장엄한 일출의 바다를 곧추세운다. 산봉우리처럼 그려진 먼 바다의 물결 위로 말갛게 씻은 해가 솟는데, 매는 호들갑 떨지 않고 고요히 응시한다. 갈고리 같은 물보라가 쉼 없이 놀쳐도 매를 떠받친 바위는 댕댕하게 버틴다. 화면 속 색 바림도 유난히 사뜻하다. 짙붉은 해와 청록빛 외돌개는 보색 대비로 주인공 매를 위풍 넘치게 연출한다.

그림 속 매는 등이 갈색이고 목과 배는 흰빛을 띤다. 깝죽대지 않는 자태가 얼마나 어기찬가. 깃을 펼치면 구름 낀 하늘이 가깝고, 한번 굴리는 눈빛에 참새 따위는 얼씬도 못한다는 그 매가 저 매다. 창공을 선회하다 막 접은 날개 깃털은 빗은 듯이 가지런하고, 비늘로 덮인 발과 발톱은 으스스할 정도로 예리하다. 한쪽 발로 꿩의 멱을 지그시 파고들고 다른 발로 버둥거리는 등짝을 찍어 누르는 매의 사냥 장면이 눈앞에 스친다.

매는 먹잇감을 산 채로 잡는 기술이 황홀하고 경이롭다. 급강하하는 속도는 익은말 그대로 쏜살같다. 무엇보다 날카롭고 매서운 눈초리가 일품이다. 매는 높은 곳에서 넓은 지역의 먹잇감을 꿰뚫어 본다. 흔히 매 눈을 ‘통찰력’에 갖다 붙이는 연유가 거기에 있다. 벼린 칼날 못잖은 부리는 또 어떤가. 뼈를 단숨에 으스러뜨리고 살점을 갈가리 찢어버린다.

매가 바위 위에 홀로 내려앉은 그림은 무언가를 상징한다. 매 ‘응(鷹)’ 자는 영웅 ‘영(英)’ 자와 중국어 발음이 같다. 게다가 잡새 무리와 섞이지 않으니 ‘영웅독립’의 의상(意想)에 걸맞다. 옛 문헌에 이르길, 매는 엎드려 있는 산비둘기를 공격하지 않고 새끼 밴 것을 공격하지 않으니 그 성품이 의롭다고 했다. 우리 땅에 사는 매가 용맹스럽기는 천하가 알아줬다. 해안이나 섬 절벽에 서식하는 해동청(海東靑)이 있잖은가. 그림 속 매가 있을 곳은 서해라야 마땅하지만 화가는 동해의 일출로 모셔 와 새해의 기상을 애써 북돋운다.

‘꿩 잡는 게 매’라 했다. 매의 본분이 사냥이다. ‘꿩 떨어진 매’는 쓸모없는 신세를 가리키고, ‘꿩 놓친 매’는 다 된 일에 코 빠뜨리는 꼴이다. 날랜 성질로 완수할 임무가 꿩 잡기가 아닌 담에야 만용으로 흐르기 쉬운 게 매의 생태다. 매는 영웅의 제대로 된 용력(用力)을 암시한다. 새해가 되니 ‘힘내자’는 말들이 온 데서 들린다. 힘 정말 잘 써야 한다.

손철주(미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리