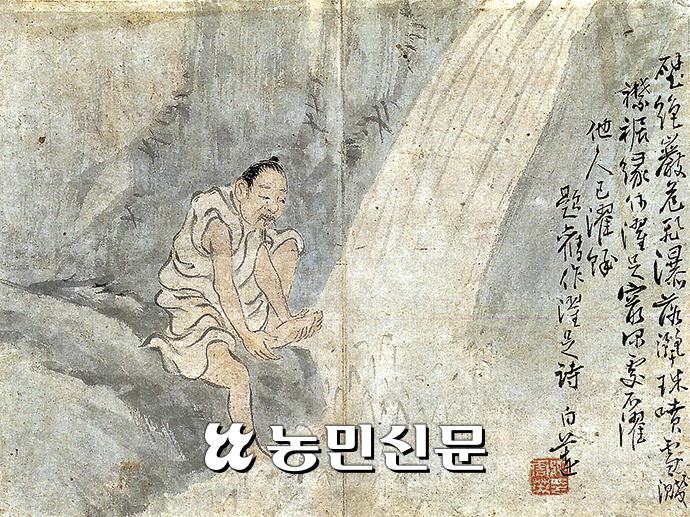

조선 말 화가 지운영 ‘탁족’

삼복에 양반들이 더위나는 한가로운 행락모습과 달라

“남의 발 씻길 생각 말고 자기 발의 때부터 봐야”

삼복 한낮이라 무더위와 졸음이 각다귀처럼 갈마든다. 비스듬히 내리꽂는 폭포수 아래 한 사내가 엉덩이를 너럭바위에 걸쳤다. 생긴 체통으로 보자면 힘꼴이 아니라 먹물깨나 흘리고 다닐 인물이시다. 탕건이나 두건은 냉큼 집어던졌다. 상투 바람에 유약한 팔다리를 걷어붙였는데 어깨와 허벅지까지 된통 맨살이다. 한쪽 발을 손으로 화들짝 그러안는 표정이 왠지 겸연쩍다. 짐작건대 멋모르고 발을 냅다 담근 거다. 계곡물 차갑기가 삼동 냉골 저리 가라다.

깊은 산이 꼬드기는 ‘탁족(濯足)’은 한갓 고릿적의 놀음놀이가 아니다. 해본 이는 생각만으로도 소름이 돋는다. 발끝에서 정수리로 번지는 냉기는 치가 떨릴 지경이다. 스릴을 맛보려고 발꿈치만 살짝 집어넣는 이도 있다. 옛 그림에 탁족하는 장면이 심심찮게 나온다. 유두(流頭)날 흐르는 물에 머리를 헹구고 발을 담그는 액(厄)막이 풍습이 요란 떨기 싫은 양반들의 더위 나기로 자리 잡은 덕분이다. 차가운 기운에 소스라치게 놀라 발가락을 연신 꼬는 그림 속 인물들을 보노라면 웃음이 난다.

이 그림은 조선 말기에서 근대에 이르는 파란만장을 맨몸으로 짓쳐나간 화가 지운영이 그렸다. 그는 고종의 사진을 처음 찍은 사진가이자 유불선(儒佛仙)을 가로지른 이인(異人)이었다. 종두법 시행에 앞장선 지석영의 형으로 알려진 그는 갑신정변 이후 김옥균을 암살하러 도일했다가 붙잡혀 귀양살이도 겪었다. 지운영에게 이 탁족 장면은 그저 한가로운 행락이 아니었던 모양이다. 유난히 큼지막한 글씨로 시 한 수를 적어 넣은 데서 그런 낌새를 풍긴다. 풀이하면 이렇다.

‘깎아지른 벽 험한 바위에 폭포수 떨어지자(壁絶巖危飛瀑落·벽절암위비폭락) / 구슬 뿌리듯 눈을 뿜듯 옷자락을 적시네(灑珠噴雪 襟 ·쇄주분설천금거) / 무슨 까닭으로 깊은 곳에서 발을 씻는가(緣何濯足窮深處·연하탁족궁심처) / 다른 사람 씻길 생각 말고 나부터 씻어야지(不濯他人己濯餘·불탁타인기탁여).’

물줄기 시원한 계곡에서 옛사람이 떠올리는 상념은 얼추 거기서 거기다. 물낯이 깨끗하면 마음을 씻고, 물살이 소리치면 세속을 잊는다는 속셈이다. ‘돌을 베개 삼고 흐르는 물로 양치한다’는 읊조림도 들린다. 은둔하는 계곡의 살림을 빗대는 상투어다. 글발 좋은 문인이 묘사하는 대목은 매우 참신하다. ‘발로 물을 쫙 베니 발톱에서 폭포가 일어나고, 입으로 물을 뿜었더니 이빨 사이로 비가 쏟아진다.’ 이게 다 탁족하는 자리에서 얻어낸 글감들이다. 그러니 탁족을 공연히 물장구치고 장난하는 짓거리로 봐선 안되겠다.

시는 말한다. 남의 발 씻길 생각은 거둬라. 초나라 애국 시인 굴원의 ‘어부사’에 예화가 나온다. 나라 걱정하는 굴원에게 어부가 귀띔한다. “창랑의 물이 맑은가. 갓끈을 씻기에 좋겠구나. 창랑의 물이 흐린가. 발을 씻기에 좋겠구나.” 지운영은 거기에 한 수 더 얹는다. 남의 발까지 간섭하는 오지랖은 마땅치 않단다. 흐린 물을 만나면 내 발의 때부터 보자. 탁족은 ‘족욕(足浴)’이 아니다.

손철주 (미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리