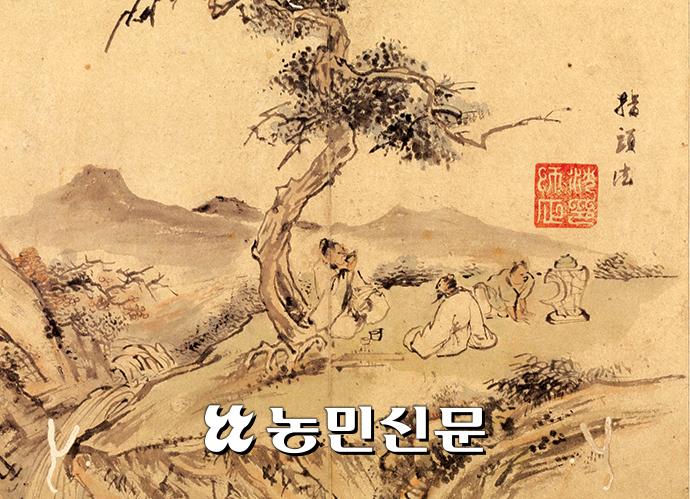

심사정의 작품 ‘송하음다’ 손톱·손가락에 먹 묻혀 그려

소나무 아래 차 마시는 도인 떠들썩한 속세 잊고 고요 누려

화로 불씨 살리는 다동 정겨워

혹시 찻물 끓는 소리에 귀 기울여봤는지. 뭐라 표현해야 좋을까. 그냥 ‘뽀글뽀글’로는 성에 덜 찬다. 살살 가슴이 가려워지다가 어느덧 기분이 명랑해지는 소리가 난다. 요새 유행하는 ‘ASMR(자율감각 쾌락반응)’ 효과로 딱 맞을 듯하다. 옛사람의 입을 빌리건대, 그 소리는 ‘송풍회우(松風檜雨)’다. 무슨 말인고 하니 ‘솔가지 스치는 바람과 전나무에 떨어지는 빗방울 소리’란다. 멋도 참 어지간하다. 이쯤 돼야 차 마시는 격이 상쾌해진다.

동양에서 차 이야기를 끌어모으면 태산보다 높다. 술이 ‘망우물(忘憂物)’로 근심을 잊게 하듯이 차는 ‘해번자(解煩子)’로 번민을 풀어준다. 차는 여섯가지 정을 넘어선다고 했다. 기쁘거나 성내거나 슬프거나 즐겁거나 사랑하거나 미워하는, 그 붙들린 마음자리에서 용케 벗어난다. 차와 선이 한가지라는 ‘다선일미(茶禪一味)’는 어렵다. 많이 마신다고 알게 되는 경지가 아니다. ‘사물과 나를 잊노라니(正是忘物我·정시망물아)/혼자 차를 따라 마실 때(茗椀宜自酌·명완의자작)’라고 읊조린 매월당 김시습은 과연 깨단했을까.

옛 그림에서 차 끓이는 장면은 흔하다. 다만 마시는 모습을 포착한 그림이 드물다. 심사정의 작품 ‘송하음다(松下飮茶)’는 그래서 기특하다.

얼마나 생생한가, 찻잔을 들어 매혹적인 다향을 입안에서 굴리는 순간이. 자리는 보다시피 집안의 다실이 아니다. 부윰한 산맥은 멀고, 흐르는 개울이 가까운 산골 쉼터다. 도인 풍의 사내 둘이 마주 앉은 곳에 허리 휘청한 소나무가 뿌리를 드러냈다. 이 멋스러운 나무가 있어서 급조한 산중 다실이 꼴사납지 않다. 화로 속 불씨를 호호 불며 애쓰는 다동의 자태까지 더불어 정겹다.

다구는 볼품없이 그저 조촐하다. 사내들 무릎께에 다관 하나, 찻잔 하나만 덩그렇다. 두사람은 떨어져 있다. 시쳇말로 ‘거리 두기’라 할까. 차 마시기에 맞춤한 이격이다. 다인들은 혼자 마시는 차를 ‘이속(離俗)’이라 하고, 둘이 마시는 차를 ‘한적(閑寂)’이라 부른다. 차는 혼자나 둘이서 마셔야 떠들썩한 속세를 잊거나 한가한 고요를 누릴 수 있다는 가르침이다. 앞선 매월당의 깨달음이 그것일 테다. 무릎 맞대고 마시면 맛도 운치도 사라진다. 우스갯소리로 ‘수시 환기’와 ‘대화 자제’까지 절로 이뤄지는 공간이라 방역 걱정 안해도 되겠다.

이 그림은 터치가 예사롭지 않다. ‘지두법(指頭法)’이라는 글씨가 보인다. 화가는 먹을 손톱과 손가락에 묻혀 그렸다. 붓놀림과는 사뭇 다른 흔적이 구석구석 뱄다. 짧은 선으로 툭툭 끊어 친 획, 손가락으로 슬슬 문지른 바림질, 손톱으로 콕콕 찍은 자취 등이 오롯이 눈에 든다. 손끝으로 그리면 점이나 획이 굳세거나 사나워진다. 또 뾰족하거나 날카로운 느낌도 살아난다. 당대에 이르기를 ‘속된 모습은 적고, 예스러운 맛이 두드러진다’고 한 그 솜씨 그대로다. 마치 손으로 솔잎이나 풀·이끼를 키워내기나 한 듯 신기하다. 차 한잔에 겹겹 시름이 녹는 그림이다.

손철주 (미술평론가)

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리