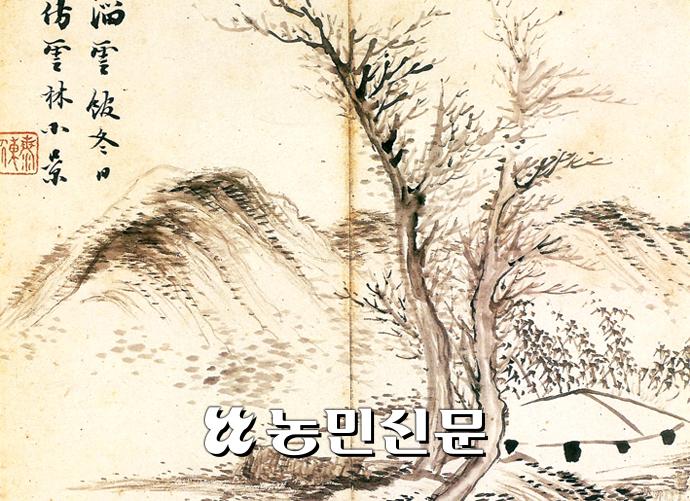

조선 말기 조희룡의 ‘작은 풍경’ 원나라 ‘운림’ 작품 본떠 그려

황량한 산과 앙상한 나뭇가지 한편엔 인적 끊긴 정자가 외로이

귀양살이 울적한 마음 화폭에

옛 화가들의 산수화에 멋진 풍경이 자주 나온다. 그림 속 산수를 감상할 때 내키는 심정은 어떤 걸까. 먼저 ‘가망(可望)’과 ‘가행(可行)’이다. 보고 싶거나, 걷고픈 마음이다. 다음으로 ‘가유(可遊)’와 ‘가거(可居)’다. 놀고 싶거나, 살고픈 풍경이다. 보고, 걷고, 놀고, 살고 싶다…. 요컨대 아름다운 풍경은 마음결에 번지는 감응을 부른다.

이 산수화를 보자. 나무 두그루는 언뜻 봤을 때 팽나무를 닮았다. 몸뚱어리에 앙상한 가지를 매달고 둔덕에서 솟았다. 본때 없이 멀쑥하다. 나무에 비해 지나치게 낮은 지붕을 인 정자가 꺼질세라 겨우 버티고 있다.

정자 밖으로 대나무 울타리가 보이나 했더니 산등성이가 다가와 틈 없이 밀어붙인다. 보는 눈이 시원스럽기는커녕 화면이 그저 옹색하다. 버려진 산천이라 저런 꼴일까. 가꾼 손길이 없어 황량하다. 나무와 산을 묘사한 붓질은 섣부르다. 짙은 먹보다는 옅은 먹색이 눈에 띄어 윤기는 간데없고 까칠한 느낌이 도리어 호젓하다.

그림에 적기를 ‘운림(雲林)을 흉내 내 작은 경치를 그린다’고 했다. ‘운림’은 원나라 말기의 개결한 화가 예찬의 호다. 그의 산수화는 담백하면서 고독한 기운을 품은 화경(화境)으로 일세를 휘날렸는데, 하나같이 작품이 정형화돼 있다.

이를테면 쓸쓸한 자태로 서 있는 나무 몇그루에 길게 흘러가는 강물, 그 속에 숨은 정자 한채와 멀리 보이는 토산 등이 주로 등장한다. 그것마저 단조롭거나 흐릿한 먹색으로 표현된다. 정작 운림 산수화의 본색은 따로 있다. 사람이 좀체 등장하지 않는다. 그는 평생 속기(俗氣)에 넌덜머리를 냈다.

이 그림을 그린 화가도 마찬가지다. 외진 정자에 인기척이 끊겼다. 그린 이는 조선 말기의 조희룡이다. 조희룡은 양반 아닌 중인 신분이었다. 그림과 글씨가 워낙 뛰어나 헌종이 불러 담론을 주고받았다는 가화가 전해진다. 하지만 추사 김정희의 문하라는 이유로 그는 3년간 임자도에 유배되는 곤욕을 치렀다. 이 산수화는 임자도에서 그린 것으로 추정된다. 아닌 게 아니라 귀양살이의 울적한 심회가 화폭에 자취를 남겼다. 걷고 싶거나 바라보고 싶다는 생심이 도무지 일지 않는 산수화다. 놀거나 살고 싶은 마음은 아예 접어두고프다.

조희룡은 유배객 신세를 뒷날 고백했다.

“외로운 섬에 떨어져 눈에 보이는 것은 거친 산, 나쁜 안개, 차가운 공기뿐이다. 내가 자주 그린 사람 없는 집이 오늘은 내가 사는 집이 돼버렸구나.”

저 텅 빈 정자에 무슨 체온이 있을까. 남들이 가고 싶어 하지도, 살고 싶지도 않은 풍경을 굳이 그리고, 그 속에 사람 없는 집을 들여놓을 때는 곡절이 있는 법이다. 그림은 무릇 마음이 가는 바를 따른다.

조희룡은 서울에 살면서도 빈집을 잘 그렸다. ‘빈집을 그릴 때는 찾아와주기를 바라는 마음이 담긴다’고 이유를 댔다. 그는 운림의 심정과 달랐다. 교제를 기꺼워했다. 그런 그가 귀양을 떠나 제 그림 속 빈집의 주인이 됐다. 사람이 싫어 빈집을 그리고, 사람이 그리워 빈집을 그린다.

손철주는…

▲미술평론가 ▲저서 <그림 아는 만큼 보인다> <흥, 손철주의 음악이 있는 옛 그림 강의> <사람 보는 눈> <꽃 피는 삶에 홀리다> <옛 그림 보면 옛 생각 난다> 등 다수

ⓒ 농민신문 & nongmin.com, 무단 전재 및 재배포 금지

- 게시판 관리기준?

- 비방, 욕설, 광고글이나 허위 또는 저속한 내용 등은 사전 통보 없이 삭제되거나 댓글 작성이 금지될 수 있습니다.

- 농민신문

- 페이스북

- 네이버블로그

- 카카오스토리